Effektive Therapieentscheidungen mit aktiver Patientenbeteiligung für mehr Vertrauen und Erfolg

In vielen therapeutischen Bereichen, von der Physiotherapie über die Ergotherapie bis hin zur Logopädie, spielt das gemeinsame Miteinander mit den Patienten eine immer bedeutendere Rolle. Eine Methode, die dieses Miteinander systematisch fördert, heißt Shared Decision Making (SDM). Sie zielt darauf ab, Patienten nicht allein vor vollendete Tatsachen zu stellen, sondern sie aktiv in die Entscheidungsprozesse einzubinden. Dabei geht es vor allem um die Frage, welche therapeutischen Möglichkeiten existieren, welche Ziele erreichbar sind und welche individuellen Präferenzen im Vordergrund stehen. In einer Welt, in der Evidenzbasierung und Patientenzentrierung immer wichtiger werden, lohnt es sich, dieses Konzept genauer zu betrachten.

Was versteht man unter Shared Decision Making?

Shared Decision Making bedeutet, dass Therapeutinnen und Therapeuten gemeinsam mit ihren Patienten und Klienten im Praxisalltag die bestmögliche Behandlungsstrategie erarbeiten. In der Vergangenheit wurde meist das paternalistische Modell gelebt, bei dem die Entscheidungshoheit klar bei der fachlich ausgebildeten Fachkraft lag. Heute ist immer klarer, dass Patienten nicht nur von klaren Anweisungen profitieren, sondern vor allem davon, selbstbestimmt und informiert über ihre Gesundheit und die Behandlung mitzubestimmen.

Diese Haltung verändert den Alltag in vielen Praxen für Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie deutlich. Wer sich in der eigenen Praxis bereits auf diesen Ansatz eingelassen hat, kennt die Vorteile: Die Patienten beginnen, ihre eigenen Ziele besser zu verstehen und fühlen sich stärker motiviert, langfristige Therapiepläne einzuhalten.

Warum ist das relevant für Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie?

Gerade in der Physiotherapie oder der Logopädie ist häufig ein hohes Maß an Eigeninitiative und Übung notwendig. Bei Bewegungs- oder Sprechübungen zeigt sich oft, dass der Erfolg von der Compliance der Patienten abhängt. Die besten Techniken und Methoden nützen nur wenig, wenn die Betroffenen sie nicht umsetzen können oder wollen. Hier greift das Prinzip von Shared Decision Making: Wenn Patienten stärker in den Therapieprozess integriert sind, steigt die Chance, dass sie aktiv mitarbeiten. In der Ergotherapie ist die medizinische Notwendigkeit von spezifischen Interventionen zwar offensichtlich, aber ebenso kommt es auf die Motivation zur eigenständigen Umsetzung an.

Therapie ist in all diesen Bereichen ein Prozess, der von gegenseitigem Vertrauen lebt. Wer das Gefühl hat, passiv unterrichtet zu werden, wird kaum so motiviert sein wie jemand, der seine eigene Meinung einbringen kann. Dieses Einbringen geht weit über die einfache Frage „Geht es Ihnen besser?“ hinaus. Shared Decision Making lädt Patienten dazu ein, wirklich mitzuentscheiden.

Die sechs Schritte für eine gemeinsame Entscheidung

Auch wenn es verschiedene Modelle gibt, orientieren sich viele Therapeutinnen und Therapeuten an einem wiederkehrenden Ablauf, um Shared Decision Making ganz bewusst in den Praxis-Alltag einzubinden. Ein möglicher Ablauf könnte folgendermaßen aussehen:

- Zielbesprechung: „Wir schauen uns heute an, welche Behandlungsformen für Sie in Frage kommen. Es gibt unterschiedliche Wege.“

- Bedeutung der Patientenperspektive: „Ihre Wünsche und Lebensumstände sind entscheidend, um die richtige Therapie zu finden.“

- Vorstellung der Optionen: „Die erste Option wäre regelmäßige Übungen bei uns in der Praxis plus Hausaufgaben. Die zweite Option wäre ein intensiveres Trainingsprogramm mit digitalen Hilfsmitteln.“

- Rückfragen zu Erwartungen: „Was ist Ihnen besonders wichtig? Haben Sie zeitliche Einschränkungen oder spezielle Ziele, die wir berücksichtigen sollten?“

- Gemeinsame Entscheidung: „Haben Sie eine Tendenz, welche Methode Ihnen am meisten zusagt? Gibt es Aspekte, die noch unklar sind?“

- Umsetzung und Kontrolle: „Sofern wir uns für einen Plan entschieden haben, legen wir jetzt eine regelmäßige Kontrolle an. In ein paar Wochen prüfen wir gemeinsam die Fortschritte.“

Dieses strukturierte Vorgehen kann je nach Situation abgewandelt werden. Wichtig bleibt stets, dass Patienten wissen, sie werden nicht allein gelassen. Es geht um ein partnerschaftliches Arbeiten auf Augenhöhe.

Studienlage: Höhere Zufriedenheit und bessere Adhärenz

Untersuchungen in unterschiedlichen Gesundheitsbereichen weisen darauf hin, dass sich Patienten, die aktiv an Therapieentscheidungen beteiligt werden, seltener überrumpelt fühlen. Sie haben realistischere Vorstellungen von möglichen Risiken und Chancen und engagieren sich häufiger im eigenverantwortlichen Teil der Behandlung. Für Therapeutinnen und Therapeuten hat das gleich mehrere Vorteile:

- Weniger Missverständnisse: Wer von Anfang an klärt, was erreichbar ist, schafft Vertrauen.

- Bessere Motivation: Patienten arbeiten eher regelmäßig mit, weil sie „ihre“ Therapie mitgestaltet haben.

- Weniger Therapieabbrüche: Wer sich respektiert und eingebunden fühlt, wird nicht so schnell die Behandlung abbrechen.

Kommunikation im Fokus

In sämtlichen Therapieberufen rückt die Kommunikation immer stärker in den Mittelpunkt. In einer Physiotherapie-Praxis kann ein altes Rollenverständnis dazu führen, dass Patienten sich ihren Beschwerden ausgeliefert fühlen. Damit sich jedoch ein echter Heilungs- oder Verbesserungsprozess einstellt, ist es hilfreich, diese Passivität aufzubrechen und zu erkennen: „Die Einschätzung der Betroffenen ist enorm wichtig!“ Viele Patienten möchten lieber aktiv mitwirken und benötigen nur den Anstoß, dies auch zu dürfen.

Shared Decision Making erfordert oft Rückfragen, empathisches Zuhören und die Fähigkeit, medizinische Zusammenhänge verständlich zu erklären. Dabei ist nicht zwingend ein längeres Gespräch nötig als ohnehin: Klar strukturierte Kommunikation schafft gerade deshalb Zeit, weil weniger Unklarheiten bestehen bleiben. Wer gut informiert und aktiv eingebunden wird, stellt seltener Rückfragen zu grundsätzlichen Aspekten, was die ohnehin oft knappe Zeit in der Praxis effizienter nutzt.

Herausforderungen und Grenzen

Nicht jede Patientin oder jeder Patient möchte sich an Entscheidungen aktiv beteiligen. Manche fühlen sich überfordert oder wünschen sich eine klare Empfehlung ohne viel Eigenbeteiligung. Auch das ist zu respektieren. In solchen Fällen kann der richtige Schritt sein, behutsam nachzufragen, ob mehr Informationen gewünscht sind oder ob eine Serie von Vorschlägen ausreichend ist, um eine Entscheidung zu treffen.

Von Seiten der Therapeuten stellt sich zudem die Frage, wie sehr sie ihre fachliche Beurteilung zugunsten persönlicher Patientenwünsche zurückstellen dürfen. Gerade bei sensiblen Indikationen – beispielsweise neurologischen Einschränkungen nach einem Schlaganfall oder komplexen Schluckstörungen in der Logopädie – können vorhandene Optionen stark variieren. Oft erfordert es Erfahrung, die Machbarkeit verschiedener Behandlungswege einzuschätzen. Shared Decision Making schließt nicht aus, dass der Therapeut rät und seine Fachexpertise einbringt. Er oder sie informiert vielmehr offen und wägt die Vor- und Nachteile gemeinsam mit den Patienten ab.

Praxisbeispiele für Shared Decision Making

Im Alltag einer Physiotherapie-Praxis kann die Wahl der richtigen Übungsmethode oder Trainingsintensität gemeinsam besprochen werden. Vielleicht hat die Therapeutin Option A, ein Krafttraining mit bestimmten Geräten, im Blick, während der Patient auf Option B – Gymnastik zuhause mit kleinen Hilfsmitteln – anspricht. Letzteres kann weniger effektiv sein, wenn man nur auf die Zahlen blickt. Doch wenn der Patient im Praxisgespräch sagt, dass er nur sehr begrenzt in die Praxis kommen kann und zuhause mehr Motivation findet, mag Option B für ihn gerade die bessere Wahl sein.

In der Logopädie könnte es um die Frage gehen, ob eine Sprech- oder Schlucktherapie eher in Einzelsitzungen oder in Gruppensitzungen durchgeführt wird. Wer sehr zurückhaltend ist, hat eventuell Vorbehalte gegenüber Gruppenübungen, obwohl diese großen Nutzen haben können. Wenn gemeinsam entschieden wird, erst einmal in Einzelsitzungen Vertrauen aufzubauen, dann kann die Patientenzufriedenheit höher sein und langfristig die Motivation für Gruppentherapie wachsen.

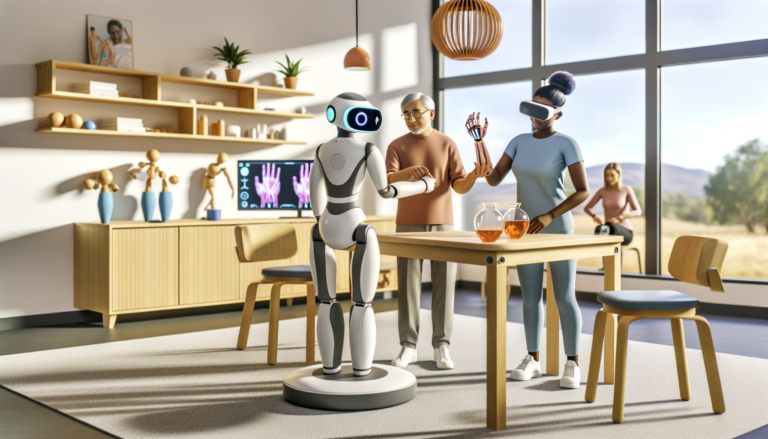

In der Ergotherapie ist eine typische Frage, wie intensiv ein Training nach einer Handverletzung sein soll. Manche Patienten wollen unbedingt „alles gleich können“, überfordern sich aber, was leicht zu Schmerzen führt und sie entmutigt. Im gemeinsamen Austausch kann man klären, in welchem Tempo schrittweise Fortschritte möglich sind, ohne dass Stress oder Überlastung auftritt.

Effizienz und Wirtschaftlichkeit

Studien deuten darauf hin, dass Shared Decision Making sogar kostensparend für das Gesundheitssystem sein kann, da weniger Behandlungen abgebrochen oder unnötige Optionen versucht werden. Kritiker betonen jedoch, dass dieser wirtschaftliche Nutzen nicht direkt bei den Praxen ankommt, sondern eher in gesamtgesellschaftlichen Kostenvorteilen sichtbar wird. Dennoch sprechen viele Therapeutinnen und Therapeuten von einer Erleichterung, wenn die Verantwortung nicht mehr einseitig bei ihnen liegt, sondern auf mehrere Schultern verteilt wird.

Teamarbeit in der Praxis

Von SDM profitieren nicht nur Patienten, sondern auch das ganze Praxisteam. Hilfskräfte, Rezeptionsmitarbeiter oder bei Bedarf weitere Fachkollegen wie Ernährungsberater und Co. können in den Entscheidungsprozess einbezogen werden. Bei einer Tumornachsorge stellt beispielsweise der Logopäde seine Einschätzung zu Sprechübungen vor, die Physiotherapeutin kennt gezielte Übungen zur Bewegungsverbesserung und der Patient bringt eigene Ideen und Wünsche ein. So formen sich Schritt für Schritt individuelle Behandlungspläne, die nicht nur das Symptom, sondern das gesamte Befinden berücksichtigen.

Fazit: Gemeinsame Ziele erreichen

Shared Decision Making bietet Chancen für alle Therapieberufe, darunter Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie. Durch die Einbindung der Patienten in die Entscheidungsprozesse steigert sich in vielen Fällen die Therapietreue, was langfristig zu besseren und nachhaltigeren Ergebnissen führen kann. Gerade für die Praxis ist dies von Bedeutung, da eine vertrauensvolle und motivierte Zusammenarbeit die Grundlage für den therapeutischen Erfolg legt.

Auch wenn nicht alle Patienten diesen Prozess gleich annehmen, lohnt es sich, ihnen die Option zu geben, aktiv mitzuentscheiden. Wer Lösungen gemeinsam entwickelt und dafür Zeit verwendet, wird selten feststellen, dass im Nachhinein mehr Fragen offenbleiben. Stattdessen wächst das gegenseitige Verständnis, was sowohl das Therapeuten-Patienten-Verhältnis als auch die Effizienz der Therapieanwendungen stärkt.

In einer sich wandelnden Gesundheitswelt ist es wichtig, neue Konzepte auszuprobieren. Shared Decision Making baut Brücken zwischen Fachkompetenz und Patientenbedürfnissen – ein Ansatz, der gerade im Bereich der Therapien neue Möglichkeiten eröffnet, das Potenzial von Menschen zu fördern, Blockaden abzubauen und eine Praxis zu einem Ort zu machen, an dem nicht nur behandelt, sondern auch gemeinsam entschieden wird.