Neue Verordnungsbefugnisse stärken interdisziplinäre Therapieansätze und optimieren Patientenversorgung

Neue Möglichkeiten für Fachpsychotherapeutinnen und Fachpsychotherapeuten

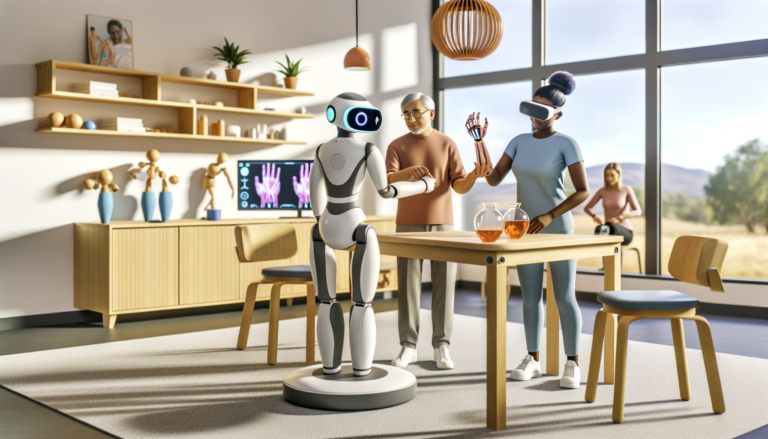

Fachpsychotherapeutinnen und Fachpsychotherapeuten gewinnen zunehmend an Bedeutung im Gesundheitssystem. Diese Berufsgruppe entstand durch eine umfassende Reform der psychotherapeutischen Aus- und Weiterbildung, die neue Maßstäbe für den Praxisalltag setzt. Von besonderer Relevanz ist nun, dass sie nicht mehr ausschließlich auf psychologische Interventionen beschränkt sind. Künftig stehen ihnen diverse Verordnungsbefugnisse offen, die bislang anderen Berufsgruppen vorbehalten waren. An diesem Punkt ergeben sich wichtige Berührungspunkte für Physiotherapie, Ergotherapie und den Bereich Logopädie, denn die interdisziplinäre Zusammenarbeit kann dadurch wesentlich gestärkt werden.

Warum die Reform wichtig ist

Die Reform zielt darauf ab, eine moderne und fundierte Basis für psychotherapeutische Behandlungen zu schaffen. Im Kern des neuen Regelwerks steht ein fünfjähriges Direktstudium, das mit einer staatlichen psychotherapeutischen Prüfung endet. Wer diese erfolgreich abschließt, erhält die Approbation und kann fachpsychotherapeutische Weiterbildungen in unterschiedlichen Bereichen beginnen – beispielsweise in der Neuropsychologischen Psychotherapie. Dadurch entstehen verschiedene Spezialisierungen für Erwachsene, Kinder und Jugendliche oder auch für komplexe neurologische Störungsbilder.

Mit diesem Schritt und der daraus folgenden Anerkennung als Fachpsychotherapeut oder Fachpsychotherapeutin gehen umfassendere Befugnisse einher. Unter anderem dürfen gewisse Leistungen selbst verordnet werden, was bisher ausschließlich den psychologischen Psychotherapeuten sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten vorbehalten war. Dazu zählen Verordnungen in Bereichen wie Ergotherapie, psychiatrische häusliche Krankenpflege oder Soziotherapie. Auch die Verordnung von Maßnahmen für medizinische Rehabilitation und Krankenbeförderung ist nun möglich. Hier wird bereits sichtbar, wie sich das Versorgungssystem öffnet und eine noch engere Verzahnung unterschiedlicher Disziplinen – von der Psychologie bis zur Physiotherapie – ermöglicht.

Mehr Spielraum in der Praxis

Ein entscheidender Vorteil für viele Therapeutinnen und Therapeuten: Durch die erweiterten Verordnungsrechte können Fachpsychotherapeutinnen und Fachpsychotherapeuten nun Patienten konsequenter auf andere wichtige Therapieformen hinweisen. Dies ist insbesondere bei komplexen Fällen von Bedeutung, in denen psychische und körperliche Beschwerden fest miteinander verknüpft sind. Physiotherapie bei chronischen Schmerzstörungen oder eine Logopädie zur Unterstützung bei Stimm- und Sprechstörungen kann dank gezielter Verordnung schneller initiiert werden.

Diese Neuerung erleichtert den Zugang zu therapeutischen Maßnahmen für viele Patientinnen und Patienten. Im Idealfall werden Wartezeiten für bestimmte Therapieangebote verkürzt, weil die interdisziplinäre Koordination ab sofort einfacher geregelt ist. Speziell in der Neuropsychologischen Psychotherapie können körperliche und kognitive Trainingsansätze, etwa in der Ergotherapie, rasch eingebunden werden. So wird ein Betreuungsnetz geschaffen, das deutlich abwechslungsreicher und umfassender auf die individuellen gesundheitlichen Probleme eingehen kann.

Relevanz für Physiotherapie und Logopädie

Für die Physiotherapie, aber auch für alle in einer Praxis tätigen Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten oder Logopäden, eröffnen sich Möglichkeiten für kooperative Modelle. Fachpsychotherapeutinnen und Fachpsychotherapeuten, die in ihrer eigenen Praxis arbeiten, können mit den neuen Befugnissen gezielt externe Therapien verordnen und empfehlen. Hieraus kann ein starkes Netzwerk wachsen, in dem Patientinnen und Patienten von unterschiedlichen Seiten betreut werden.

Oft sind körperliche Symptome wie Verspannungen, Schmerzen oder Bewegungseinschränkungen eng mit psychischen Faktoren verwoben. Wenn wechselseitig erkannt wird, dass ein fachpsychotherapeutisches Problem eine physiotherapeutische Behandlung sinnvoll ergänzt, verkürzt sich der Kommunikationsweg. Das gilt ebenso für den Logopäde, etwa wenn eine behandlungsbedürftige Sprechstörung als Ausdruck einer tieferliegenden psychischen Belastung interpretiert werden kann. So wird eine ganzheitliche Betrachtung des Patienten gestärkt, bei der sowohl körperliche als auch seelische Aspekte Berücksichtigung finden.

Diese Entwicklung bietet zugleich eine Chance für interdisziplinäre Fortbildungen und fächerübergreifende Weiterbildung. Wer bereits in der Ergotherapie, Physiotherapie oder Logopädie tätig ist, kann darauf aufbauend die Zusammenarbeit mit Fachpsychotherapeutinnen und Fachpsychotherapeuten ausbauen. Denkbar sind auch gemeinsame Fallbesprechungen, die das Verständnis für den jeweils anderen Fachbereich vergrößern und letztlich die Patientenversorgung anheben.

Auswirkungen auf die Praxisorganisation

Durch die erweiterten Verordnungsbefugnisse ergeben sich neue organisatorische Abläufe. In einigen Praxen wird das interne Management angepasst werden müssen, um Rezeptierungen für Ergotherapie oder Physiotherapie reibungslos abzuwickeln. Besonders beim Wechsel vom psychotherapeutischen in ein rehabilitatives Setting müssen Absprachen getroffen werden, damit die Dokumentation erhalten bleibt und Patientinnen und Patienten durchgängig begleitet werden.

Auch der Austausch mit Krankenkassen und Abrechnungsstellen gewinnt an Bedeutung. Sobald Fachpsychotherapeutinnen und Fachpsychotherapeuten verstärkt Leistungen veranlassen, müssen die betreffenden Praxen klare Prozesse aufsetzen, um bürokratische Hürden zu vermeiden. In diesem Zusammenhang können Praxismitarbeitende weitergebildet werden, um den Ablauf zu optimieren und für Überblick zu sorgen.

Voraussetzungen und Grenzen der Verordnung

Natürlich gilt auch für Fachpsychotherapeutinnen und Fachpsychotherapeuten, dass Verordnungen an klare Bedingungen geknüpft sind. Nicht jedes Symptom lässt sich ohne Weiteres mit einer Physiotherapie oder einer Logopädie verknüpfen. So ist stets eine sorgfältige Indikationsstellung erforderlich, die sich an etablierten Richtlinien orientiert. Vorgegebene Kontingente und Einschränkungen bleiben bestehen, wie sie auch für andere verordnungsberechtigte Berufsgruppen gelten.

Trotz dieser Grenzen profitieren Therapeutinnen und Therapeuten im Gesundheitssystem und deren Patientinnen und Patienten vom Zugewinn an Flexibilität. Häufige Wechsel zwischen Facharzt, Psychotherapeut und anderen Therapieformen können gestrafft werden, wenn der Verlauf interdisziplinär koordiniert wird. Auf diese Weise wird der Weg zu ganzheitlichen Behandlungen vereinfacht, was für viele Menschen ein großer Gewinn sein kann.

Praktische Tipps für die Zusammenarbeit

- Fortbildungen: Gemeinsame Seminare und Workshops stärken das Verständnis für die Methoden anderer therapeutischer Disziplinen.

- Interdisziplinäre Teams: In einer Praxis können feste Kooperationen eingeführt werden, sodass Ergotherapeutinnen, Physiotherapeuten und Logopäden eng mit Fachpsychotherapeutinnen und Fachpsychotherapeuten zusammenarbeiten.

- Dokumentation: Softwarelösungen, die den Informationsaustausch erleichtern, helfen dabei, Behandlungsverläufe transparent zu gestalten.

- Konsile und Fallbesprechungen: Regelmäßige Treffen sorgen dafür, dass Erkenntnisse geteilt und Therapiepläne optimiert werden.

- Patientenaufklärung: Betroffene sollten früh erfahren, warum ein interdisziplinärer Ansatz sinnvoll ist und welche Angebote zur Verfügung stehen.

Ausblick auf weitere Entwicklungen

Während die aktuelle Reform den Weg für Fachpsychotherapeutinnen und Fachpsychotherapeuten ebnet, steht das Gesundheitssystem generell vor dem Ziel, Behandlungen noch vernetzter zu gestalten. Sowohl die Ergotherapie als auch die Physiotherapie und die Logopädie profitieren von solch einer Vernetzung, da viele Patienten mehrere Fachbereiche gleichzeitig benötigen. Langfristig wird eine noch stärkere Verzahnung von ambulanten und stationären Angeboten angestrebt, um beispielsweise Rehabilitationsmaßnahmen nahtlos zu integrieren.

Spannend bleibt dabei die Frage, wie künftige Anpassungen an die Vergütungssysteme ausfallen werden. Wenn immer mehr Verordnungen und Kooperationen entstehen, könnten Honorare und Richtgrößen neu geregelt werden. Das schafft Raum für mögliche Weiterentwicklungen, die eine höhere Qualität in der Patientenversorgung sichern sollen. Dazu gehören neue Formen von Verträgen über integrierte Versorgung bis hin zu telemedizinischen Angeboten, bei denen Fachpsychotherapeutinnen und Fachpsychotherapeuten sowie andere Berufsgruppen gemeinsam Patienten beraten.

Auch technische Innovationen wie digitale Gesundheitsanwendungen fließen verstärkt in den Praxisalltag ein. Psychotherapeutische Online-Programme können gegebenenfalls mit physiotherapeutischen Übungseinheiten kombiniert werden. Denkbar sind auch telemedizinische Konsultationen, die es erleichtern, den Stand der Therapie in verschiedenen Bereichen abzugleichen. Diese digitalen Optionen dürften die interdisziplinäre Zusammenarbeit in näherer Zukunft noch weiter ankurbeln.

Fazit: Neue Chancen für alle

Die jüngsten Anpassungen, die Fachpsychotherapeutinnen und Fachpsychotherapeuten in weitere Richtlinien aufnehmen, eröffnen vielversprechende Wege zu einer ganzheitlichen Patientenversorgung. Therapierende in Physiotherapie, Ergotherapie und im Bereich Logopäde profitieren von den neuen Kooperationsmöglichkeiten, da sie frühzeitiger in einen gemeinsamen Behandlungsplan eingebunden werden können. Patienten erhalten dadurch eine nahtlose Betreuung, die psychische und körperliche Aspekte gleichermaßen berücksichtigt.

Für die Praxis stellt sich die Herausforderung, Abläufe zu optimieren und das Zusammenspiel zu organisieren. Mit einer konsequenten Weiterbildung, freundschaftlichen Kooperationen und eventuell auch digitaler Unterstützung kann die interdisziplinäre Zusammenarbeit nachhaltig profitieren. So wird es im besten Fall möglich, Therapiekonzepte zu erschließen