Interdisziplinäre Innovation und robotergestützte Methoden beflügeln die Zukunft der Therapie

Fortschrittliche Perspektiven für die Ergotherapie: Robotik, Teamgeist und neue Wege

Die therapeutischen Berufe stehen vor großen Herausforderungen, aber zugleich auch vor spannenden Entwicklungen: Genau diese Kombination spiegelt sich in einer Ergotherapie-Praxis in Nordbayern wider, die mittlerweile 42 Mitarbeitende zählt und massiv in neue Technologien investiert. Dabei geht es um mehr als reine Technikbegeisterung: Das Ziel ist es, ergotherapeutische Angebote dauerhaft auf hohem Niveau aufrechtzuerhalten und dem steigenden Bedarf an Behandlungen gerecht zu werden. Die Tätigkeitsfelder in der Ergotherapie haben sich in den vergangenen Jahren deutlich verbreitert, von Kindertherapie über Handtherapie bis hin zur Psychiatrie. Um in all diesen Fachbereichen flexibel reagieren zu können, setzt das Team auf moderne Robotik sowie eine intensive Verzahnung mit Physiotherapie und anderen therapeutischen Fachgebieten.

Therapiezentren als Zukunftsmodell

Unter Therapeuten, zu denen Physiotherapeuten, Logopäden und Ergotherapeuten zählen, wird eine Entwicklung immer deutlicher: Die Zukunft liegt in gut ausgestatteten Therapiezentren. Dort können Patientinnen und Patienten wohnortnah und interdisziplinär behandelt werden. Besonders in einer Zeit, in der stationäre Einrichtungen aus Personalmangel Therapien zunehmend nach außen verlagern, ist die Bündelung verschiedener Kompetenzen von unschätzbarem Vorteil. Darum haben viele Praxen begonnen, ihre Standorte auszuweiten und sich stärker zu vernetzen.

Wer den Schritt zu größeren, modern ausgestatteten Zentren wagt, kann Kooperationen mit Kliniken und anderen medizinischen Einrichtungen aufbauen. Das ermöglicht eine schnelle, fachgerechte Weiterbehandlung direkt nach einem Krankenhausaufenthalt. Gerade in einer alternden Gesellschaft ist es essenziell, die therapeutische Versorgung frühzeitig zu planen, um Betroffene nicht auf Wartelisten zu vertrösten. Viele Praxen setzen zudem auf neue Konzepte, um den Mangel an Fachkräften wenigstens ein Stück weit abzufedern. Doch wie kann das gelingen, wenn immer weniger Auszubildende sich für therapeutische Berufe entscheiden und gleichzeitig eine steigende Anzahl von Therapeutinnen und Therapeuten vor dem Ruhestand steht?

Mehr Verantwortung durch Robotik

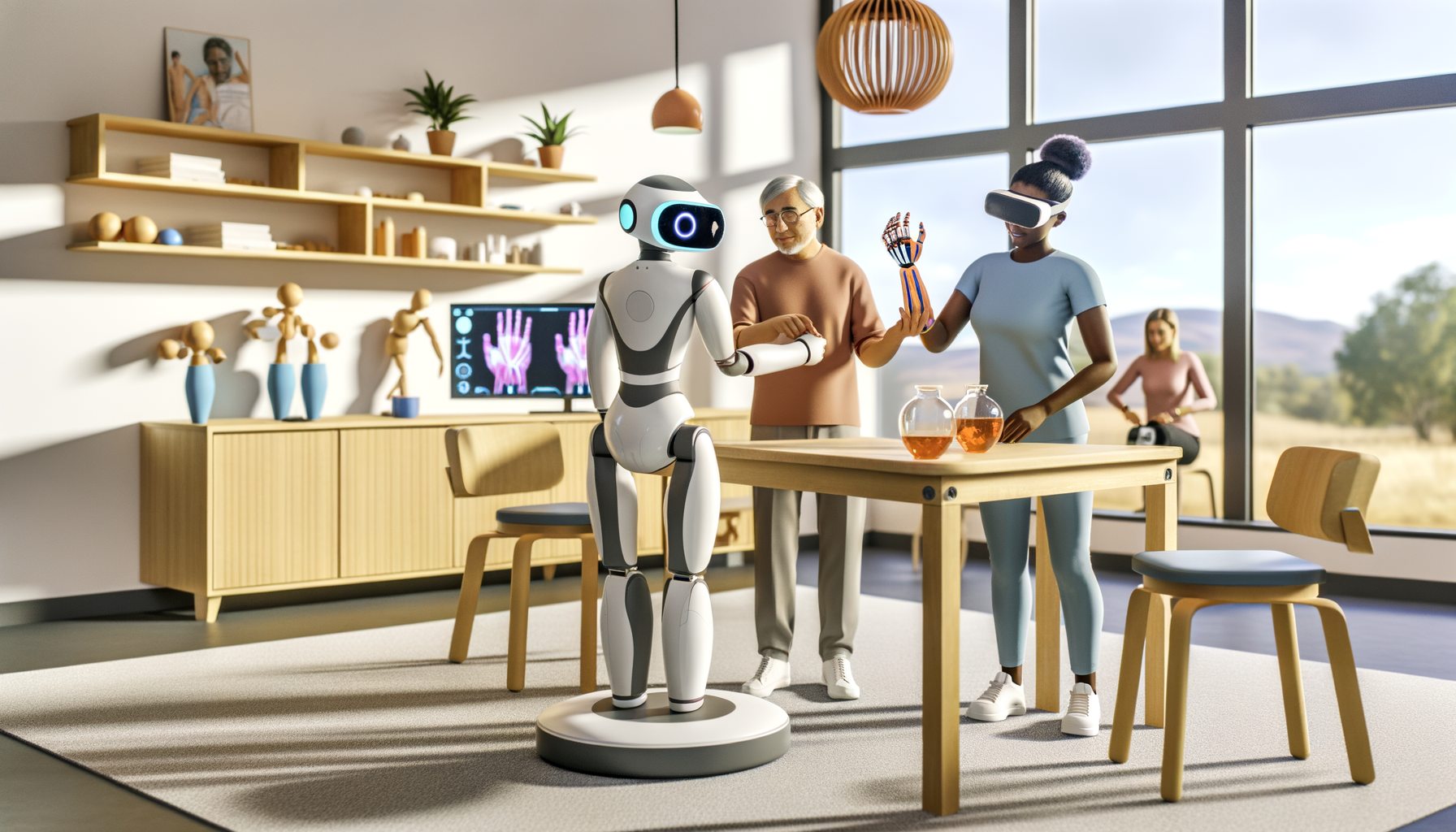

Ein spannender Ansatz ist die Nutzung moderner Technik: Robotische Systeme ergänzen das therapeutische Handeln. Eine Praxis in Nordbayern, die sich auf diese Innovation eingelassen hat, erlebt aktuell einen gewaltigen Aufschwung. Durch den Einsatz von Robotik können zeitgleich mehrere Patientinnen und Patienten behandelt werden. Während ein System selbstständig einen Teil der Therapie ausführt, kümmert sich die Therapeutin oder der Therapeut parallel um andere Übungen oder Patientengruppen.

Der Einsatz von Robotik wird insbesondere in der Neurologie, Orthopädie und Geriatrie immer wichtiger. Eine teilgelähmte Hand kann mithilfe spezieller Sensoren und elektrischer Impulse aktiviert werden. Im Falle dieser Praxis sind zwei Roboter im Einsatz, die unterschiedliche Aufgaben übernehmen. Ein Gerät kann zum Beispiel kleinste Muskelaktivitäten messen und diese dann durch einen Impuls verstärken. Selbst wenn die betroffene Extremität nur ein unmerkliches Zucken hinbekommt, wird daraus eine sichtbare Bewegung – was zahlreiche Wiederholungen erlaubt, ohne die Kraft der Therapeutinnen und Therapeuten übermäßig zu fordern. Die Idee dahinter: Je häufiger eine Bewegung wiederholt wird und je mehr das motorische Zentrum des Gehirns diese Aktivität trainiert, desto höher die Chancen auf eine Besserung. Es ist eine Ressourcenschonung für das Team und zugleich ein Gewinn für die Patientinnen und Patienten.

Relevanz für Physiotherapie und Logopädie

Die Robotik hat auch Auswirkungen auf andere Fachbereiche. Zwar verhält es sich in der Logopädie etwas anders als in der Ergotherapie oder Physiotherapie, doch auch hier spielen technische Hilfsmittel eine immer größere Rolle. Digitale Plattformen, Computer- und Virtual-Reality-Anwendungen halten schrittweise in verschiedene Therapieformen Einzug. So kann zum Beispiel die Automatisierung von Bewegungsabläufen in der Physiotherapie helfen, Patientinnen und Patienten beim Wiedererlernen motorischer Fähigkeiten anzuleiten. Das gemeinsame Ziel aller therapeutischen Berufe ist es, Menschen mit Einschränkungen – seien sie neurologischer, orthopädischer oder psychosozialer Natur – Schritt für Schritt in den Alltag zurückzugeleiten.

Ebenfalls ein bedeutender Aspekt: Mit neuen Technologien lassen sich Dokumentationen und Prozesse vereinfachen, was einen wichtigen Beitrag zur Entlastung im Praxisalltag leistet. So sind nicht nur robotische Assistenzsysteme, sondern auch digitale Arbeitsmittel für das Team relevant. Wenn administrative Arbeiten schneller und unkomplizierter ablaufen, bleibt mehr Zeit für die wertschöpfende Therapie.

Wachsende Teams und Familienfreundlichkeit

Ein weiterer entscheidender Faktor für die Zukunftsfähigkeit von Praxen ist Mitarbeiterbindung und -gewinnung. Notebook, robotische Assistenzsysteme und flexible Arbeitszeiten reichen alleine nicht aus, um ausreichende Fachkräfte zu gewinnen. Wichtig ist auch die Wertschätzung des Teams. Einige Praxen setzen dabei auf familienfreundliche Modelle, bei denen Krippen- und Kindergartenbeiträge übernommen werden, sowie auf flexible Teilzeitregelungen. So wird etwa die Praxisarbeit an die Bedürfnisse junger Eltern angepasst, was eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglicht.

In unserem Beispielbetrieb hat man außerdem eine Grundstruktur erzielt, die umfassende Konzepte zur Personalentwicklung umsetzen kann. Neben einer attraktiven Bezahlung kommt eine ausgefeilte Zusatzversorgung hinzu. Dienstwagen, private Unfall- und Zusatzkrankenversicherung und sogar Arbeitszeit-Modelle mit optionaler Sportstunde sind nur einige Beispiele dafür, wie moderne Praxen versuchen, den Beruf für Therapeutinnen und Therapeuten attraktiver zu machen. Dieses Gesamtpaket führt dazu, dass gefragte Fachleute auf den Beruf aufmerksam werden und sich langfristig binden.

Robotikgeräte für den Therapiealltag – zwei Beispiele

Die erwähnte Praxis nutzt zurzeit zwei Robotikgeräte: Eines davon ist relativ klein, fast wie ein tragbarer Koffer, das andere hat zusätzlich Aufsätze für bestimmte Aufgaben. Das erste Gerät misst die eigene Muskelaktivität der Patientinnen und Patienten und verstärkt sie durch elektrische Impulse. Auf diese Weise können selbst stark eingeschränkte Personen wieder Bewegungen ihrer Arme und Beine üben. Das zweite System kombiniert diese Funktion mit alltagsnahen Tätigkeiten: So lässt sich zum Beispiel das Greifen eines Gegenstands üben, das Aufdrehen eines Behälters oder sogar das Drücken einer Tür klinke.

Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der regelmäßigen Wiederholung. Die Roboter werden niemals müde und können daher viele Wiederholungen hintereinander durchführen, was genau der richtige Ansatz bei neurologisch bedingten Funktionseinbußen ist. Menschen, die einen Schlaganfall oder eine andere neurologische Erkrankung erlebt haben, kennen das Problem: Wiederholungen im richtigen Maß sind wichtig, um neue Wege im Gehirn zu bahnen oder alte Strukturen zu reaktivieren. Hier ergänzen sich Therapeuten und Technik auf sinnvolle Weise: Während der eine Patient mit dem Robotersystem trainiert, kann eine Therapeutin direkt nebenbei ganz individuell auf eine andere Patientin eingehen.

Vorreiter in ländlichen Regionen

Gerade in strukturschwächeren Gebieten gewinnen Innovationen eine große Bedeutung. Wer ein weitläufiges Einzugsgebiet und einen hohen Bedarf an ergotherapeutischen Anwendungen hat, kann sich nicht mehr auf herkömmliche Ansätze verlassen. Robotik soll keine Therapeutin und keinen Therapeuten ersetzen. Sie ist vielmehr ein Werkzeug, das den Therapieerfolg beschleunigt und viele Personen gleichzeitig erreichen kann. So kann auch in ländlichen Regionen ein hohes Versorgungsniveau aufrechterhalten werden.

Die Praxis in Nordbayern zeigt, dass solche modernen Konzepte Therapeuten, Kliniken und Patienten gleichermaßen zugutekommen. Durch die stark gewachsene Mitarbeiterzahl hat man eine gewisse Freiheit gewonnen, eigene Wege zu gehen. Einengende Faktoren wie Budgetdeckelung oder lange Entscheidungsprozesse bei den Kostenträgern spielen immer noch eine Rolle, jedoch können größere Teams effektiver agieren. Und wer offen für Pionierarbeit ist, gewinnt zusätzliche Reputation und kann weitere Projekte vorantreiben.

Ausblick auf die kommenden Jahre

Die Ergotherapie wird zukünftig weiter an Bedeutung gewinnen, denn immer mehr Menschen benötigen Rehabilitations- und Präventionsmaßnahmen. Dasselbe gilt für die Physiotherapie und Logopädie. Fortschrittliche Praxen verbinden fachübergreifende Ansätze und vernetzen sich mit Medizinern, um eine optimale Versorgung anzubieten. Robotik und weitere technische Hilfsmittel werden dabei zum Standard werden, sei es für neurologische, orthopädische oder geriatrische Anliegen. Wer sich rechtzeitig darauf einstellt, wird auch in Zukunft genügend Fachkräfte finden und den Praxisbetrieb zukunftssicher gestalten können.

Durch die Kombination aus Innovation, Menschlichkeit und ökonomischer Weitsicht eröffnen sich neue Horizonte in der Branche. Wenn die Angebote attraktiv bleiben und sich