Ganzheitliche Therapieansätze bei CRPS: Effektive Strategien zur Schmerzbewältigung und Verbesserung der Lebensqualität

Eine gezielte und evidenzbasierte Herangehensweise an chronische Schmerzsyndrome wie das Complex Regional Pain Syndrome (CRPS) ist für viele Therapiebereiche von Bedeutung. Ob in der Ergotherapie, der Physiotherapie oder sogar in der logopädischen Arbeit – das Verständnis für die verschiedenen Krankheitsstadien und die besonderen Bedürfnisse der Betroffenen kann die Wirksamkeit neuer oder bereits bewährter Konzepte in der täglichen Praxis stärken. Im Folgenden wird ein umfassender Blick auf die Hintergründe dieser Erkrankung, typische Symptome sowie verschiedene therapeutische Denk- und Handlungsansätze geworfen. Dabei steht eine ganzheitliche Sicht auf den Menschen im Fokus, die es ermöglicht, Strategien und Übungen effektiv in den Praxisalltag zu integrieren.

Ein Blick auf das Krankheitsbild: Definition und Hintergründe

Das Complex Regional Pain Syndrome gehört zu den komplexesten Formen von chronischen Schmerzerkrankungen. Ursprünglich war es unter verschiedenen Bezeichnungen wie Morbus Sudeck oder sympathische Reflexdystrophie bekannt. Die Hauptmerkmale sind anhaltende Schmerzen, die meist in einer Extremität auftreten und oft durch scheinbar geringfügige Verletzungen oder Operationen ausgelöst werden. Diese Schmerzen können in Intensität und Dauer massiv variieren und haben zum Teil weitreichende Auswirkungen auf das körperliche, psychosoziale und emotionale Wohlbefinden der Betroffenen.

In der Regel werden zwei Arten von CRPS unterschieden: Typ I tritt ohne bestätigte Nervenverletzung auf, während bei Typ II eine Nervenläsion erkennbar ist. Unabhängig von dieser Einteilung sind jedoch die zugrunde liegenden Pathomechanismen nur teilweise geklärt. Vermutlich spielt eine Dysfunktion im zentralen und peripheren Nervensystem eine wesentliche Rolle, wodurch es zu Entzündungs- und Überempfindlichkeitsreaktionen kommt. Charakteristisch ist dabei oft eine nachhaltige Veränderung des Schmerzempfindens, bei der die betroffene Region extrem empfindlich auf Berührung, Druck oder Temperatur reagiert.

Da CRPS ein interdisziplinäres Krankheitsbild ist, profitieren Betroffene von einer multimodalen Therapie, in der sowohl Ergotherapeuten, Physiotherapeuten, aber auch Logopäden in bestimmten Fällen Teil eines ganzheitlichen Behandlungsplans sein können. Gerade wenn die Erkrankung sekundäre Effekte auf Kommunikation oder Schluckvorgänge hat – etwa infolge von Stress oder genereller körperlichen Belastung – kann auch die logopädische Betreuung an Punkten sinnvoll ansetzen.

Typische Symptome: von der Schmerzintensität bis zur Bewegungsstörung

Das Beschwerdebild bei CRPS ist durch seinen Wechsel zwischen akuten und chronischen Symptomen gekennzeichnet. Besonders auffällig ist eine andauernde Schmerzproblematik, die nicht immer proportional zur tatsächlichen Schädigung im Gewebe verläuft. Weitere häufig auftretende Symptome sind:

- Schwellungen von Hand oder Fuß im betroffenen Bereich

- Veränderungen der Hauttemperature, meist eine erhöhte Temperatur

- Veränderungen der Hautfarbe von rötlich bis bläulich

- Schweißneigung und auffällige Durchblutungsschwankungen

- Bewegungseinschränkungen aufgrund von Schmerzen und Schonhaltungen

- Motorische Defizite und eingeschränkte Koordination

In frühen Stadien kann sich auf entzündlicher Ebene ein Kreislauf entwickeln, bei dem aus Angst vor Schmerz Schonhaltungen verstärkt werden, was wiederum zu weiteren Bewegungseinschränkungen führt. Im weiteren Verlauf wirken sich diese Einschränkungen unmittelbar auf den täglichen Handlungsablauf aus: Der betroffene Arm oder das betroffene Bein wird weniger belastet, was Muskelabbau begünstigen kann. Besonders in beruflichen Kontexten sowie auch im häuslichen Bereich bedeutet dies eine erhebliche Einschränkung der Lebensqualität.

Die Identifikation dieser Symptome sowie eine akkurate Diagnostik sind wesentliche Schritte für eine gezielte Therapie. Hierbei kommen in der Praxis häufig schmerzbezogene Tests, Bewegungseinschätzungen und Fragenlinien zur Stimmungslage zum Einsatz. Je nach Fachbereich werden unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt: Ergotherapeuten analysieren etwa die Aktivitäten des täglichen Lebens, Physiotherapeuten konzentrieren sich auf Gelenkmobilität und Kraft, und Logopäden prüfen unter Umständen, wie sich die Gesamtsymptomatik auf die Kommunikation und Atmung auswirkt.

Therapeutische Relevanz für die Ergotherapie

Innerhalb der Ergotherapie steht das Wiedererlangen von Selbstständigkeit und Handlungsfähigkeit stets im Vordergrund. CRPS kann zu starken Einschränkungen in den Aktivitäten des täglichen Lebens führen. Oft sind einfache Handgriffe wie das Anziehen, das Greifen von Gegenständen oder das Arbeiten mit Werkzeugen beeinträchtigt, wenn eine Extremität dauerhaft schmerzt oder stark erhitzt ist.

Ergotherapeuten setzen daher bei CRPS häufig auf vielfältige konzentrische Ansätze, die sowohl ergonomische als auch kognitiv-therapeutische Aspekte berücksichtigen. Beispiele sind:

- Spiegeltherapie: Hierbei werden Bewegungsvorstellungen gefördert, indem die gesunde Extremität im Spiegel betrachtet wird und das Gehirn eine stärkere Verbindung zur Bewegungssteuerung der schmerzhaften Extremität aufbauen kann.

- Sensibilitätstraining: Sanftes Berühren, Massieren oder Beklopfen der betroffenen Region, um die sensorische Wahrnehmung schrittweise wieder zu normalisieren.

- Alltagsorientierte Übungen: Zielgerichtete Tätigkeiten, die täglichen Routinen ähneln, etwa das Öffnen von Flaschen, Schreiben oder Aufräumen. Hierbei hilft es, Bewegungsabläufe zu trainieren, ohne dass der Patient sich überfordert oder seine Schmerzen verstärkt.

- Kognitive Strategien: Entspannungstechniken, Atemübungen oder Visualisierungen, um eine übersteigerte Schmerzfokussierung zu reduzieren. In manchen Fällen kann dies mit einer psychologischen Unterstützung einhergehen.

Bei CRPS spielen die Eigenkarten des Patienten ebenso eine große Rolle. Ergotherapeuten unterstützen Betroffene häufig darin, Eigenübungen zu entwickeln, die unkompliziert in den Alltag integriert werden können und die prinzipiellen Therapieziele, wie Schmerzlinderung und Funktionserhalt, fördern. Darüber hinaus ist das Anpassen der Umgebung ein wichtiger Schritt: Hilfsmittel wie Griffverdickungen, spezielle Handschuhe oder orthopädische Hilfen können dabei helfen, Schmerzen zu verringern und den Aktionsradius zu erhalten.

Insgesamt verfolgt die Ergotherapie einen ganzheitlichen Ansatz, bei dem Körper, Geist und Umwelt gleichermaßen beachtet werden. Besonders bei CRPS ist es entscheidend, dass therapeutische Maßnahmen frühzeitig eingeleitet werden, um chronische Bewegungseinschränkungen in der betroffenen Extremität zu verhindern. Das Ziel besteht darin, Alltagshandlungen so weit wie möglich zu erhalten und die Selbstständigkeit der Patienten zu fördern.

Physiotherapeutische Ansätze: Bewegung und Schmerzlinderung

Die Physiotherapie leistet bei CRPS einen wichtigen Beitrag, indem sie gezielt auf den Erhalt und die Verbesserung der motorischen Funktionen abzielt. In vielen Fällen stehen Kraft- und Koordinationstraining, manuelle Techniken sowie passive und aktive Mobilisation im Vordergrund. Das Ziel ist es, Schonhaltungen aufzubrechen und den Patienten wieder in einen sicheren Bewegungsablauf hineinzuführen, ohne gleichzeitig neue Schmerzen zu provozieren.

Die Behandlung kann zum Beispiel folgende Elemente umfassen:

- Sanfte Mobilisation: Durch vorsichtige Bewegungsübungen werden versteifte Gelenke allmählich gelockert und die Durchblutung gefördert.

- Manuelle Therapie: Durch leichte Zug- und Drucktechniken wird die Gewebespannung reduziert und die Funktionseinschränkung verbessert. Gerade bei CRPS ist es wichtig, diese Maßnahmen an den individuellen Schmerzlevel des Patienten anzupassen.

- Stabilisationsübungen: Fördern die muskuläre Kontrolle und reduzieren das Risiko von Fehlbelastungen. Übungsformen mit elastischen Bändern oder leichten Gewichten sind verbreitet, um die Belastungsgrenzen nicht zu überschreiten.

- Physikalische Maßnahmen: Wärme- und Kälteanwendungen können helfen, die Durchblutung zu regulieren, Schwellungen zu reduzieren oder den Stoffwechsel im betroffenen Gewebe zu aktivieren. Diese Methoden werden meist ergänzend angewandt.

- Koordinations- und Gangtraining: Falls die untere Extremität betroffen ist, ist ein gezieltes Training des Gangbildes essentiell. Hier kommt es oft zu Ausweichbewegungen, die längere Zeit aufrechterhalten werden und zu Fehlhaltungen führen.

Bei CRPS ist es essenziell, das Schmerzempfinden stets zu berücksichtigen. Überfunktionen des autonomen Nervensystems, wie übermäßiges Schwitzen oder eine veränderte Durchblutung, können während der Behandlung auftreten. Deshalb ist eine genaue Beobachtung des Patienten unverzichtbar. Ein individuell abgestimmter Trainingsplan steigert die Erfolgsaussichten erheblich und mindert zugleich die Gefahr von Überforderung.

In manchen Fällen verschreibt der behandelnde Arzt Schmerzmittel oder entzündungshemmende Medikamente, um den Therapieerfolg zu unterstützen. Physiotherapeuten sorgen dann durch eine enge Interaktion mit dem restlichen Therapeutenteam und dem Haus- bzw. Facharzt dafür, dass alle Maßnahmen Hand in Hand greifen. Dieses Zusammenspiel zwischen Praxis und medizinischer Betreuung ist wesentlich, um langanhaltende Effekte zu erzielen und Rückschläge zu vermeiden.

Warum auch Logopäden unterstützen können

Auf den ersten Blick scheint CRPS keine typische Indikation für Logopäden zu sein. Dennoch tragen chronische Schmerzen und psychosomatische Belastungen häufig zu einer generell angespannten Körperhaltung bei, die sich auch auf Stimme, Atmung oder gar Schluckfunktionen auswirken kann. Menschen mit hohen Schmerzniveaus und langen Krankenverläufen erleben nicht selten Veränderungen im Sprechrhythmus, eine eingeschränkte Dynamik beim Sprechen oder eine erhöhte Atemfrequenz, weil der Körper permanent in einer Art Stressmodus verharrt.

Logopädische Ansätze können daher in bestimmten Fällen sinnvoll sein, um die Körperspannung zu regulieren und die Atmung zu harmonisieren. In Zusammenarbeit mit dem Gesamttherapiesetting könnten logopädische Übungen den Betroffenen unterstützen, die eigenen Ressourcen der Stimme besser zu nutzen, um das physiologische Gleichgewicht herzustellen. Kommt es beispielsweise durch schmerzbedingtes Fehlverhalten zu Schluckstörungen bzw. Dysphagien, ist logopädisches Know-how essenziell, um Schlucktechniken anzupassen und ernährungsbedingte Komplikationen zu vermeiden.

Auch im Hinblick auf die Kommunikation kann die logopädische Meinung wertvoll sein. Isolation und Rückzug gehören zu den häufigen Folgen bei chronischen Schmerzen, was sich negativ auf das Gesprächsverhalten auswirken kann. Die Logopädie bietet hier Methoden, die nicht nur physiologische Aspekte von Stimme und Sprechen betreffen, sondern auch psychosoziale Dynamiken berücksichtigen. Eine veränderte Kommunikation kann den Schmerzfokus verstärken, während eine ausgeglichene und angstfreie Sprechweise das Stresslevel senkt und damit auch die Schmerzwahrnehmung indirekt beeinflusst.

Besondere Aspekte und Innovationen im Therapiealltag

Die letzten Jahre haben im Bereich der Schmerztherapie einige interessante Innovationen hervorgebracht. Auch für Kliniken und therapeutische Praxen ergeben sich daraus vielseitige Möglichkeiten, CRPS ganzheitlich zu behandeln. Dazu gehören insbesondere:

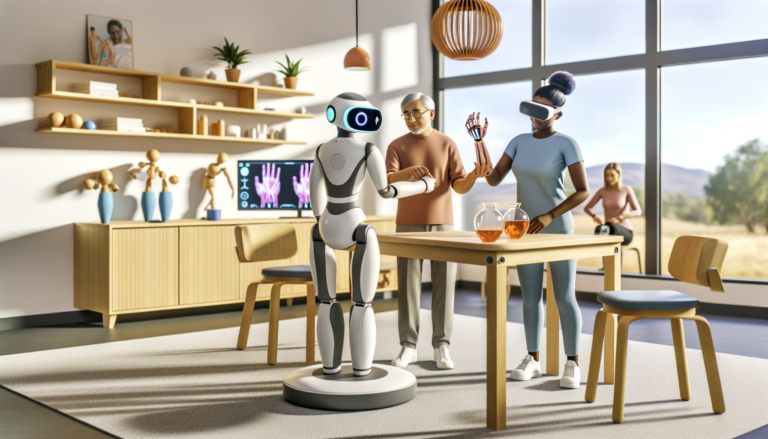

- Virtuelle Realitäten (VR): Das Eintauchen in computergenerierte Umgebungen eröffnet neue Perspektiven zum Schmerzmanagement. Spezielle Programme lenken die Aufmerksamkeit auf positiv erlebte Bewegungen, was den Patienten hilft, das eigene Schmerzempfinden zu relativieren.

- Neurofeedback: Dabei werden Gehirnaktivitäten visualisiert, sodass die Patienten lernen, bestimmte Erregungsmuster zu beeinflussen. Gerade bei chronischen Schmerzpatienten verspricht diese Methode eine Reduzierung von Schmerzspitzen.

- Mentaltherapie-Ansätze: Durch strukturierte Imaginationen können emotionale und psychische Faktoren von Schmerzen abgebaut werden. Bewegungsabläufe werden gedanklich durchgespielt, um motorische Funktionen trotz Schmerzen aufrechtzuerhalten oder zu verbessern.

- Senso-neuro-pain Therapie: Ein noch relativ neuer Ansatz, der verschiedene sensorische Reize systematisch nutzt, um die Schmerzwahrnehmung über das Nervensystem zu modulieren. Dabei werden gezielt taktile, propriozeptive und visuelle Reize gesetzt, um positive Anpassungsprozesse im Gehirn zu stimulieren.

Alle diese Methoden lassen sich gut in das Gesamtkonzept einer multimodalen Therapie integrieren. Wichtig ist stets die individuelle Anpassung an Schmerzintensität, Krankheitsverlauf und Kontext. Ergänzt werden diese neuen Möglichkeiten in vielen Fällen durch bewährte Techniken wie manuelle Lymphdrainage, Akupunktur oder Elektrotherapie.

In der täglichen Therapeutenarbeit kann man dabei häufig beobachten, dass Patienten, die

Alltagstaugliche Empfehlungen für Therapeuten

Jeder therapeutische Fachbereich hat eigene Schwerpunkte und Strategien, um mit CRPS umzugehen. Dennoch gibt es einige allgemeine Prinzipien, die sich auch im interdisziplinären Austausch bewährt haben und in jeder Praxis genutzt werden können:

- Frühzeitige Diagnose: Bei anhaltenden Schmerzen und ungewöhnlichen Haut- oder Temperaturveränderungen sollte eine genauere Abklärung erfolgen. Je früher CRPS erkannt wird, desto besser sind die Erfolgsaussichten einer Therapie.

- Gemeinsame Zieldefinition: Ob in der Ergotherapie oder Physiotherapie – wenn beide Seiten dasselbe Therapieziel verfolgen, kann man an der Schnittstelle effektiv zusammenwirken. Offen kommunizierte Ziele binden den Patienten aktiv ein.

- Individuelle Limits akzeptieren: CRPS bringt teils extreme Schmerzreaktionen mit sich. Eine Überforderung in der Behandlung führt meist zu Rückschritten. Empathie und ein flexibles Eingehen auf Feedback stärken das Vertrauensverhältnis.

- Aktive Einbindung des Patienten: Regelmäßige Eigenübungen und Strategien zur Selbstbeobachtung sind für einen nachhaltigen Erfolg essenziell. Dies betrifft sowohl Ergotherapie- als auch Physiotherapie- und logopädische Einheiten.

- Multimodales Team: Je nach Verlauf ist es hilfreich, wenn Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Logopäden und in manchen Fällen auch Psychologen oder Schmerzmediziner eng kooperieren. Das verbessert die Behandlungsergebnisse signifikant.

Durch konsequente Anwendung dieser Prinzipien im Therapiealltag können Fehlentwicklungen vermieden und der Leidensdruck der Patienten deutlich reduziert werden. Auch Fortbildungen und ein kontinuierlicher fachlicher Austausch unter Kollegen tragen dazu bei, bei diesem komplexen Schmerzsyndrom stets auf dem aktuellen Stand zu bleiben.

Langfristige Perspektiven und Ausblick

CRPS gilt auch heute noch als eine herausfordernde Diagnose, die oft nicht auf den ersten Blick erkannt wird. Die pathophysiologischen Prozesse dahinter sind komplex und erfordern eine hohe fachliche Kompetenz, um therapeutisch angemessen reagieren zu können. Trotz aller Herausforderungen auch für Therapeuten existieren mittlerweile zahlreiche Behandlungsmethoden, die zu einer spürbaren Linderung beitragen können und den Patienten neue Lebensqualität schenken.

Die Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie bieten in Kombination ein breites Spektrum an bewährten sowie neu entwickelten Ansätzen. Besonders die Einbeziehung mehrerer Sinne – etwa durch Spiegeltherapie, senso-neuro-pain Therapie oder Virtual Reality – ermöglicht es, die neuronalen Prozesse positiv zu verändern. Dieser neuroplastische Ansatz ist gerade bei sensiblen Schmerzerkrankungen vielversprechend, da das Gehirn lernfähig ist und sich neue neuronale Netzwerke bilden können.

Für eine zielgerichtete Umsetzung in der Praxis sind Teamwork und eine offene, interdisziplinäre Kommunikation unverzichtbar. Künftige Entwicklungen in der Schmerzforschung deuten darauf hin, dass der ganzheitliche Blick weiter an Bedeutung gewinnen wird. So werden Biofeedback-Verfahren, psychologische Unterstützung und technologische Innovationen immer enger zusammenrücken und den Patienten eine noch individuellere Betreuung ermöglichen.

Ein weiterer zentraler Aspekt ist die Nachsorge. Bei CRPS besteht das Risiko, dass sich Symptome über die ursprünglichen Behandlungsphasen hinaus ziehen oder in anderen Körperregionen auftreten. Darum ist es ratsam, auch nach einer intensiven Behandlungsphase regelmäßige Follow-up-Termine in der jeweiligen Praxis wahrzunehmen. So kann das Therapeutenteam rechtzeitig eingreifen, falls sich erneut Symptome verstärken oder neue Probleme entstehen.

Insgesamt zeigt das Beispiel CRPS, wie bedeutsam eine abgestimmte, informationsbasierte und empathische Arbeitsweise für eine erfolgreiche Therapie ist. Dank moderner Behandlungskonzepte und dem Engagement verschiedener Fachrichtungen lassen sich oft deutliche Fortschritte erzielen. Entscheidend ist jedoch, dass alle am Prozess Beteiligten – Patienten, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Logopäden, Ärzte und gegebenenfalls Psychologen – vertrauensvoll zusammenarbeiten, um die wechselseitigen Synergien zu nutzen.

Wenn überdies ein lebensnahes Übungsumfeld geschaffen wird, können Betroffene neue Bewegungsabläufe im Alltag verfestigen. Eine solche nachhaltige Einbettung in den Alltag beugt Rückfällen vor und macht deutlich, wie wichtig es ist, CRPS-Patienten nicht nur medizinisch, sondern auch psychosozial zu begleiten. Die Summe dieser Maßnahmen trägt dazu bei, das Leben mit CRPS wieder selbstbestimmt zu gestalten und langfristig mehr Lebensfreude und Autonomie zu erfahren.